The Soul of Bauhaus Design

TECTA produces essential modern design. It discovers, invents, explains, mediates, excites, and breathes new life into material things.

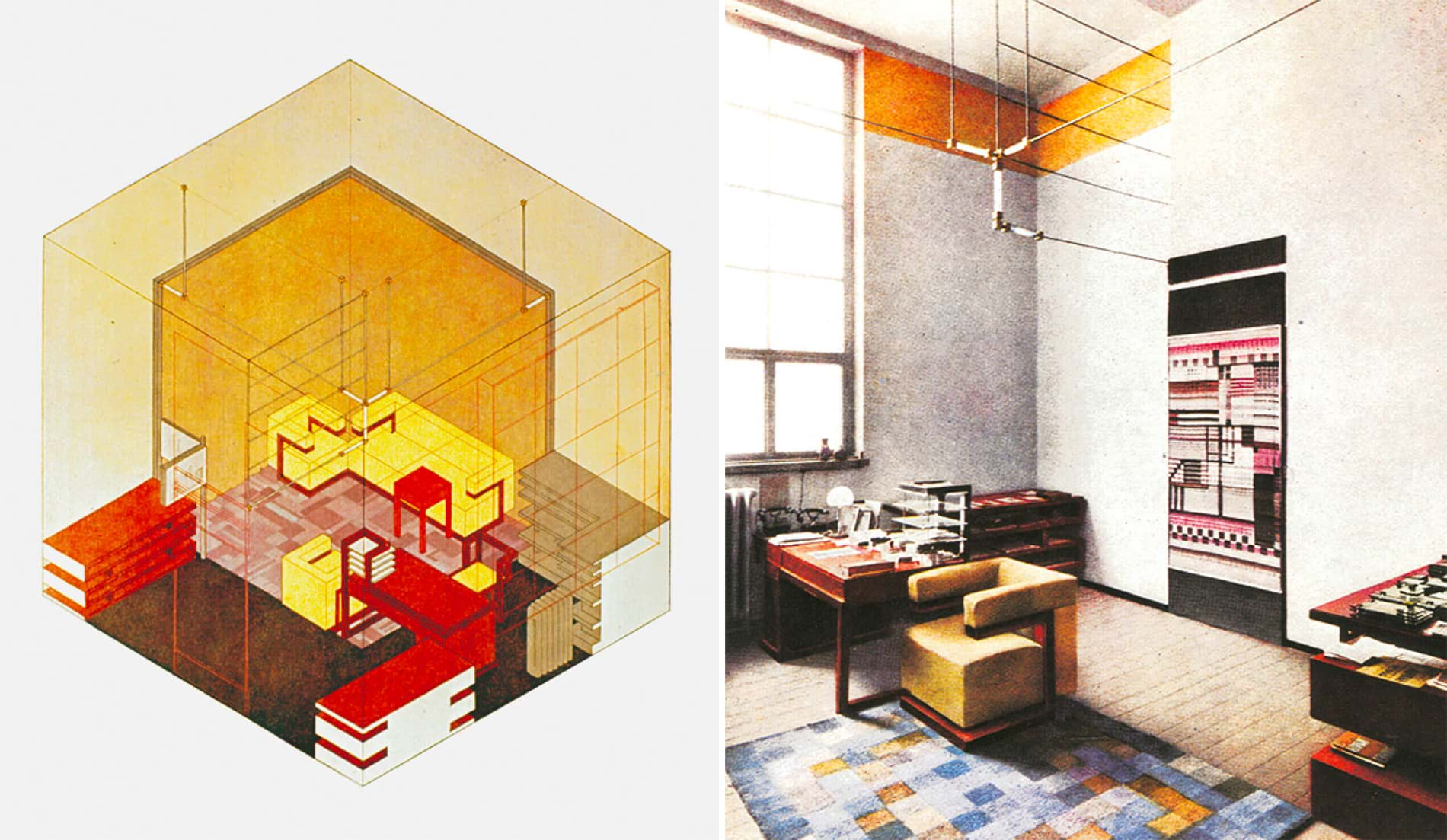

The colourful composition of the Bauhaus carpet by Gertrud Arndt is a design from 1924 and was first published by TEPPICH DRECHSLE in 2019 as part of the Bauhaus anniversary. In the 1920s, the carpet with its numerous squares was only produced once as a knotted carpet.

Description

An icon of German weaving art is the Bauhaus carpet by Gertrud Arndt from 1924, thus the current

production is a world premiere. The detailed documentation from the Bauhaus Archive and the Arndt family were used as a model for the

re-edition.

An icon of German weaving and the Bauhaus is the Bauhaus carpet No. 2 by

Gertrud Arndt from 1924, because the single copy produced at that time was found in the office of the Bauhaus founder Walter Gropius in

Weimar. This director's office also served as a showroom where works from the various workshops were presented to visitors (see fourth

illustration). Walter Gropius' well thought-out architectural spatial composition formed a total work of art of various Bauhaus works;

the basis was the square geometry of Gertrud Arndt's carpet. The designer carpets or Drechlse carpet were based on the detailed

documentation from the Bauhaus Archive as well as Gertrud Arndt's family records as a source for the re-edition. The Bauhaus Carpet No.

2 consists of 192 hand-knotted specifically arranged squares, the basic colour spectra are different shades of blue and grey, which are

broken towards the middle by light and dark yellow squares.

Gertrud Arndt began her

studies at the Bauhaus in Weimar in autumn 1923. Actually, she wanted to become an architect, but she was - like many other Bauhaus

students - assigned a place to study weaving. There she designed two carpets, one of which was used as a reference in the office of

Walter Gropius. After finishing her studies she concentrated on photography. Together with her husband, the Bauhaus student Alfred

Arndt, she went to Probstzella in Thuringia in 1927, where her husband was involved as an architect in the construction of the "Haus des

Volkes". Two years later, the couple returned to the Bauhaus in Dessau after Alfred Arndt was appointed head of the extension workshop

by the Bauhaus director Hannes Meyer in 1929. In Dessau, Gertrud Arndt then created a highly acclaimed series of photographic

self-portraits.

The man who wrote the rules. After first enrolling to study architecture at the Technical University

of Munich, Walter Gropius continued his studies at the University of Charlottenburg-Berlin, which he left in 1908 without completing his

diploma. Gropius joined the office of Peter Behrens in the same year, where he worked alongside a number of architects who would become

luminaries in their profession, including Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, and Dietrich Marcks.

After working for Behrens for two years, Gropius established his own practice for architecture and industrial

design in 1910. His output in this period included wallpapers, mass-produced interior furnishings, car bodies and even a diesel

locomotive.

The Fagus Factory in Alfeld an der Leine, which he designed together with Adolf

Meyer, would be his first major architectural work. With its transparent façade of steel and glass, this factory building is widely held

to be a pioneering work of what later became known as »Modern Architecture« evolving eventually in the 1920s into the »Neues Bauen« or

»New Objectivity« movement. The Fagus Factory was awarded UNESCO World Heritage status in June 2011.

After the First World War Gropius became a founding member of the Bauhaus: in 1919 he succeeded Henry van de

Veldes as the Director of the Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst in Weimar (Thuringia) and renamed the institute

»Staatliches Bauhaus in Weimar«. Gropius held the office of Director in Weimar until 1926 and subsequently in Dessau. He was succeeded

by Ludwig Mies van der Rohe, who directed the Bauhaus until its closure in 1933. Gropius immigrated to England in 1934, following a

smear campaign by the Nazis, who branded the Bauhaus a »Church of Marxism«. In 1937 he relocated to Cambridge, USA, where he served as a

professor of architecture at Harvard University’s Graduate School of Design.